保育士資格に興味はあるけれど、

・どんな試験なの?

・独学でも合格できるの?

・資格を取ったあと、どんな働き方があるの?

といった疑問から、このページにたどり着いた方も多いと思います。

保育士試験は受験資格を満たしていれば、独学でも受験できる国家試験です。

ただ、いざ調べ始めると情報が多く、「まず何から知ればいいの?」と迷いやすいのも事実。

このページでは、

- 保育士試験の仕組みや特徴

- 資格取得後の働き方など

など、まず初めに知っておきたい情報を中心にまとめています。

最後に、子育て中のママにもおすすめの働き方も紹介していきますね😊

保育士試験の概要

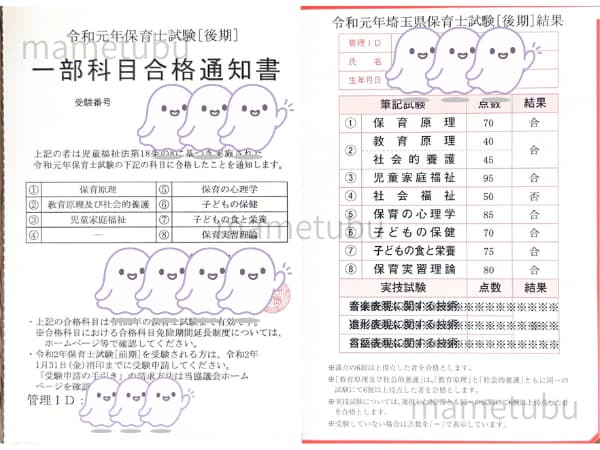

保育士試験は前期と後期で、年に2回行われる国家試験です。

試験は2段階に分かれています。

- 筆記試験(全9科目)

- 実技試験(音楽表現・造形表現・言語表現から2つ選択)

筆記試験の9科目は、以下のとおりです。

- 保育原理

- 教育原理(社会的養護とセット受験)

- 社会的養護(教育原理とセット受験)

- 子ども家庭福祉

- 社会福祉

- 保育の心理学

- 子どもの保健

- 子どもの食と栄養

- 保育実習理論

筆記試験は、すべてマークシート形式。

1科目の問題数は10〜20問、時間は1科目あたり1時間です。

筆記試験に合格すると実技試験に進めます!

筆記試験の合格基準は、すべての科目で6割以上の点数を取らないといけません。

全20問の科目であれば、12問以上正解する必要があります。

そのなかでも、教育原理と社会的養護は「ニコイチ」とも呼ばれており、合格するためには「2科目同時に」50点満点中の30点以上を取らないといけません。

どちらか片方でも合格点を下回ると、もう一度2科目とも受験しなおさないといけないのです…!

これは結構しんどい…

1科目でどんなに高得点を取っても、合格点に届かない科目があるとその回は不合格になるのです。

保育士試験では全科目で60%を上回れるよう、バランスよく勉強することが大切なのです。

科目について(実体験から)

一般的に難しいとされているのは、社会的養護・教育原理・社会福祉の3科目。

私の場合、ニコイチは「何回も受験するのは嫌だ~!」と思い、なにがなんでも一回で終わらせたく笑

まんべんなく勉強はしつつも、上記の3科目を重点的に勉強しました。

そして結果…

社会福祉の一科目だけ不合格…

ニコイチに力を注ぎすぎ、社会福祉の勉強が足りなかったようでした。

そこから言えることはやはり、保育士試験は幅広く勉強することが必要な試験だということです。

👉私が実際に行っていた勉強法

法改正も頭に入れておく

試験対策をする際には「法改正」にも注意が必要です。

その年の試験に対応した内容でないと、学習時間が無駄になる可能性も…

法改正があると、出題内容や範囲が変更される場合もあります。

更新が行われることが多いのは、社会福祉・子ども家庭福祉・保育原理・教育原理・社会的養護です。

独学で勉強する方は、最新の問題にも目を通しておかないといけません。

ユーキャンの通信講座を受講すると、法改正があってもそれに適した冊子や参考書などが送付されました。

自分だけで調べるには範囲が広く、確認モレがあるかもしれないので、サポートがあると安心ですね。

そして、合格した科目は3年間の延長制度があります。

また「合格科目免除期間延長制度」というものもあり、対象の施設で勤務している方は、合格科目の免除期間が最大で5年間の延長になります。

初めからまた、全科目を受験しなくてもいいのは助かりますよね。

筆記試験をすべて合格すると、次の実技試験に進めます。

保育士試験の受験資格まとめ(学歴別)

保育士試験には受験資格があります。

学歴によって条件が変わるので、確認が必要です。

最終学歴で判断します!

表にまとめてみました。

| 学歴 | 受験資格の有無 | 注意点・補足 |

|---|---|---|

| 高卒(平成3年度までの卒業) | あり | 卒業と同時に受験資格が認められる |

| 高卒(平成4年度以降の卒業) ※(保育科卒以外) | 条件あり | 児童福祉施設での実務経験2年以上(かつ2,880時間以上)で受験資格を得られる |

| 短大卒(保育系・非保育系問わず) | あり | 卒業証明書を提出 |

| 専門学校卒(2年以上・62単位以上) | あり | 卒業証明書を提出 |

| 大学卒(学部問わず) | あり | 卒業証明書を提出 |

| 中卒 | なし | 児童福祉施設での実務経験5年以上(かつ7,200時間以上)で受験資格を得られる |

| 高卒認定(大検含む) | なし | 高卒の場合と同じになる |

表のポイントおさらい

- 平成3年度までの高卒 → 受験資格あり(保育科卒業の方は別規定あり)

- 平成4年度以降の高卒 → 児童福祉施設で2年以上2,880時間以上勤務する

- 短大・専門・大学卒 → 基本的に受験資格あり

- 中卒で受験する場合 → 児童福祉施設で5年以上7,200時間以上勤務する

- 高卒認定試験に合格して受験する場合(高卒同等)→ 児童福祉施設で2年以上2,880時間以上勤務する(高卒と同じ条件になる。)

受験資格を証明するためには 卒業証明書等の提出 が必要です。

私の場合は、母校のホームページに各種証明書の申請というページがあったので、ネットで申請することができました。

学校によって発行方法は違いますので、卒業校に確認しましょう。

必要書類の詳細は必ず、全国保育士養成協議会のホームページを確認してくださいね。

受験に必要なものまとめ

受験申込のときに準備が必要な書類・費用は次のとおりです。

現在はオンライン申請か郵送申請が選べます。

以前はまず手引きの申請開始を待ち、取り寄せてから申し込みを行う形でしたので、わざわざ手引きを申請しないで済むのは楽になりましたね。

申請する際には

- 願書(配布・公式サイトからダウンロード可)

- 受験手数料

- 証明写真

- 卒業証明書(必要な方)

- 本人確認書類 等

などなど、用意するものがたくさん。

出願期限もあるので、今度の試験を受験する!と決めたら、早めに準備しておきましょう。

合格後の流れ

筆記・実技試験の両方に合格すると、都道府県知事から「保育士証」が交付されます。

これで正式に保育士として働けるようになります!

ケースがついてくるところが地味にうれしい…

保育士として働くようになると、入職の際に資格の証明を求められることも発生します。

いつでも提出できるよう、大切に保管しましょう。

────────────

▶独学で保育士試験に合格するまでのロードマップはこちら

────────────

保育士資格を活かせる働き方

合格後はさまざまな現場で働けます。

ここでは代表的な、子育て中のママにもおすすめの働き方をピックアップしました。

自分に合った働き方を見つけてみましょう!

保育園(正社員・パート)

保育士として働くなら、一番、就職先の件数が多いので、様々な勤務地が選べます。

自宅近くや、自分の子どもを預ける保育園の近くで働く、など選択肢が多いです。

直接雇用なら安定した収入が魅力。

短時間勤務が可能な職場だと、希望に合わせて柔軟に働けます。

頑張れば、フルタイムや正社員の保育士になることも可能な園もあります!

学童・児童施設

子どもたちの放課後支援や生活指導などをメインに行います。

施設によって、勤務時間は様々。

運営は公的な施設や民間施設、社団法人などが多いです。

ベビーシッターやファミサポなど

登録制で、一対一(きょうだいでお預かりという場合もありますが)の保育ができるのがポイント。

保護者との距離が近いので、信頼を得ることが大事です。

突然依頼が入る場合もあるので、比較的、働く時間に左右されない方におすすめですね。

児童館・福祉施設

子どもとその保護者と接する機会が多いです。

乳幼児だけではなく、児童(18歳まで)を対象としているところだと、中高生の子どもの遊びに対応するという業務も。

いろいろな年齢の子どもと触れ合えるのが魅力です。

ママにも適したおすすめの働き方

子育て中はフルタイム勤務が難しい場合も多いですよね。

保育士資格があれば、

- 子どもが小さい時期 は→ パート・短時間勤務など

- 派遣の保育士というものも→時間の融通がききやすい

- 手が離れてきたら → フルタイム勤務

と、ライフスタイルに合わせて働き方を選ぶこともできますよ。

まとめ

保育士試験は筆記と実技の二段階試験で、受験資格は学歴によって異なります。

必要書類や受験料の準備を確認してから、勉強を始めるのがポイントです。

合格後は、保育園や学童保育・ベビーシッターなど、子育て中でも無理のない働き方も選べます。

「子育ても仕事も両立させたい!」というママにとって、保育士資格は大きな力になりますよ。